ANATOMÍA DE UNA NOVELA: EL ESBOZO

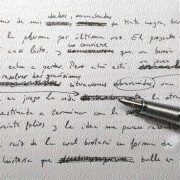

Las yemas de mis dedos, manchadas de tinta negra, bruñen la punta de la pluma por última vez. El esbozo de mi novela está casi listo y no conviene que un borrón a destiempo lo eche a perder. Pero ahí está: un joven policía obligado a resolver dos gravísimas situaciones sobrevenidas, una de las cuales pone en juego la vida de cuantos le rodean; la otra, a contrarreloj, destinada a terminar con la suya propia. Son un total de veinte folios y la idea me parece redonda, pulida. Impecable. La raíz de la cual brotará en forma de cientos de páginas la historia que bulle en mi cabeza.

Cuando empezó a escribir “La familia de Pascual Duarte”, Camilo José Cela pergeñó un guión que contenía aspectos básicos de la trama pero, según sus propias palabras, antes de terminar el primer capítulo el personaje ya se le había ido por otro lado y él tuvo que limitarse a seguirle. Aunque existen pocas reglas fijas en el mundo de la literatura, comparto la opinión del Premio Nobel gallego de que, cuando una idea está bien planteada y posee suficiente fuerza, la técnica empleada en su escritura termina por confundirse con la propia novela. Sin embargo, para llegar a ese nivel de excelencia, antes hay que haber pensado, escrito, corregido y replanteado el esbozo tantas veces como resulte necesario.

Resulta obvio que cada escritor es no ya un mundo, sino un completo universo. Hay quien prefiere dejarlo todo a la inspiración como suma expresión de la libertad creativa, lo cual resulta más que respetable. Yo mismo mantuve esa creencia durante años, pero con el tiempo me di cuenta de que esa presunta metodología sólo había sido otro error que añadir a mi mochila vital. Actualmente estoy convencido de que una preparación meticulosa, cuidando hasta el mínimo detalle, aumenta exponencialmente las posibilidades de que un proyecto goce de una más que aceptable calidad, lo cual dista mucho de garantizar el éxito.

Al igual que un arquitecto depende de sus planos o un marino jamás prescindiría de sus cartas de navegación, el esbozo constituye el guión estructural de una novela. Al principio sólo es un sencillo argumento. Una idea más o menos intensa que ocupa apenas unas líneas, pero que condensa la fuerza de la historia que queremos contar. Luego, esa idea ha de ser reescrita una y otra vez, añadiendo personajes, eliminando otros, tejiendo entre ellos nuevas subtramas, sentimientos, percepciones y eventualidades. Muchas de las grandes novelas de la literatura universal –que no siempre coincidieron con los criterios editoriales de la época-, comenzaron siendo una idea que no por intensa o interesante dejaba de ser excesivamente simple. A partir de ahí, sus autores rediseñaron tantas veces como estimaron necesario el esbozo, entreteniéndose durante semanas o meses en detalles tediosos pero fundamentales para que todas las piezas encajaran, y que terminaron formando esa historia que aún hoy nos mantiene con los ojos pegados a sus páginas hasta muy avanzada la madrugada.

Y hablando de nuestro presente, en lo que a mí respecta, tras nueve tentativas, por fin he terminado el esbozo definitivo. Para secar la tinta, soplo sobre la hoja de papel y la alejo, contemplándola satisfecho, con una media sonrisa que sabe como un trago de vino fresco tras haber recorrido un largo desierto de incertidumbre. Es entonces, al inclinar el folio, cuando una furtiva gota negra resbala, dibujando azarosamente una curva que se me antoja la forma bellísima de un cuerpo de mujer. Sí, eso es. ¿Por qué no añadir un personaje femenino que aporte a un tiempo tormento y serenidad a la historia del inspector Silvio Tanco?

Iba a continuar escribiendo este artículo pero, si me disculpan, he de afrontar la décima y definitiva versión del esbozo de mi novela.